« Donner toute l’élévation dont l’encolure et la tête du cheval sont susceptibles, en agissant avec les poignets de bas en haut. Il ne faut pas s’effrayer de la position horizontale que prend forcément la tête. C’est alors qu’il faut décontracter la mâchoire, dont la moelleuse mobilité permet au cheval de se ramener de lui-même. Ce moyen, indirect en apparence, est le seul qui donne la grâce et une légèreté constante dans tous les mouvements du cheval. »

ME - Baucher p.184 |

| ... je l'ai entrepris en filet, les mains hautes très hautes, sans me préoccuper de l'angle tête encolure et ne m'attachant qu'à la décontraction de la mâchoire. Extraits du capitaine Lavergne au capitaine Bouhet EHE - 1948 - Beudant p. ... l'élévation du bout du nez jusqu'à la mobilité de la mâchoire ayant toujours pour résultat de calmer le cheval Ce n'est qu'après avoir fait tout le préparer la tête haute, qu'on permet au cheval de tomber dans le ramener (très important). NE - Bouhet p. 26. Puis c'est là que tout se passe : En place : lui relever, sans effet d'avant en arrière et à hauteur des oreilles, le bout du nez ... |

Avec une encolure longue, la position verticale se prend aisément, mais avec une encolure courte, si l'on veut que la tête reste haute, elle se rapproche moins et plus difficilement de la verticale. Or, il ne faut pas laisser le cheval s'enterrer et baisser l'encolure pour placer la tête verticalement car, plus l'encolure est basse, plus la tête est loin en avant du corps, moins il est possible d'obtenir l'équilibre et d'asseoir le cheval afin de lui faire exécuter des mouvements brillants. Ne jamais essayer de placer la tête avant d'avoir obtenu la légèreté. MSJ - Beudant p. 36 |

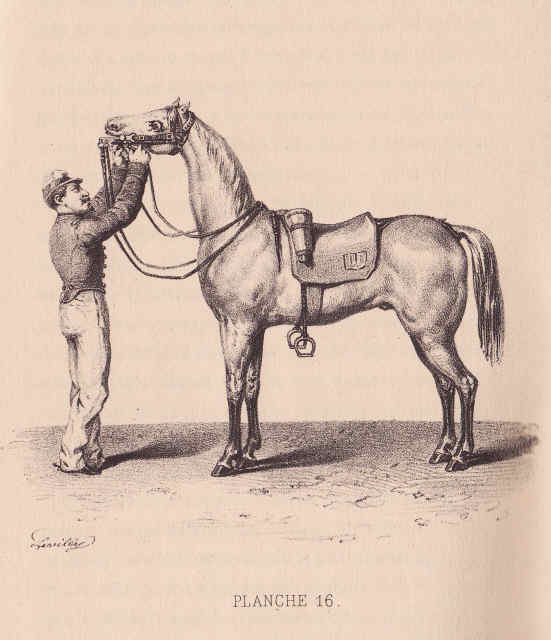

Mabrouk - 1916

| ... qui retombe ensuite à sa position normale. BEE - Boisgilbert p. 34 Le ramener est la "conséquence" de la mobilité de la mâchoire. Le ramener se demande en place d'abord sans jambes avec la main seule. Sur les rênes ½ tendues on exige davantage les flexions de mâchoire et on laisse la tête retomber, mais la tête seule, en prenant grand soin que la base de l'encolure reste verticale. La nuque doit toujours demeurer le point le plus haut de l'encolure Observations : La plus grave erreur, dans la recherche du ramener, c'est de vouloir emmener la tête à soi pour la placer. La tête doit retomber d’elle-même. Quand l'encolure demeure très haute, qu’il n’y a aucun poids sur l'avant-main, le cheval ne demande qu'à laisser retomber la tête. On lui permet de le faire "progressivement", au fur et à mesure du liant et de la décontraction de la bouche. Plus que jamais dans ce travail rênes ½ tendues. Aucune tension. Le ramener obtenu à l'arrêt, on répète le préparer dans cette nouvelle position.

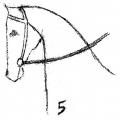

NE - Bouhet p. 26 et 28 l'emploi du filet, du simple bridon, par la main très haute et fixe donne l'élévation maxima de l'encolure et la légèreté ; alors seulement, on laisse la tête se placer à la position la plus commode, verticale ou à près. DCS - Beudant p. 64 Le ramener ... obtenu délicatement par le liant et le moelleux de la mâchoire influencée par la main seule ... dans lequel l'encolure se grandit véritablement pour arriver à laisser baisser le nez sans baisser la nuque, en maintenant l'élévation maxima de l'encolure, comme ... chez le cheval dans son écurie qui s'étire après le repos, en se levant. SE - Beudant p. 52 - 53 De plus , dans ce même temps : Lorsque la légèreté a été obtenue avec une rêne isolée, il faut arriver aux effets d'appui de rênes sur l'encolure, pour redresser, lorsqu'un cheval est --- ce qui arrive souvent --- ployé naturellement d'un côté. Cet effet de rêne isolée, qui a pour but de préparer au tourner par l'appui sur l'encolure, a aussi pour conséquence de rapprocher la tête de la verticale. Il conduit au ramener et doit être pour cette raison pratiqué, répété, soigné tout particulièrement. Il va sans dire que les actions de rênes dont il est question ici demandent du tact et de la délicatesse. Or, lorsque la légèreté est obtenue par les rênes isolées et tenues courtes, elle a, comme nous l'avons dit, pour conséquences le ramener de la tête et l'engagement des membres postérieurs. DCD - Kerbrech p. 163, 171 et 172 imbriquées Et en marche : ... loin de monter sur la main pour lui échapper, il conserve cet engagement dû uniquement au soutien de l'encolure. Extraits du capitaine Lavergne au capitaine Bouhet EHE - 1948 - Beudant p. 122 Et c'est : Alors, si le dressage est réussi, l'animal vient --- en tirant sa voiture --- donner dans la main, chercher lui-même sa légèreté en mobilisant plus ou moins sa mâchoire, en raison du train, dès qu'il rencontre le mors. DCD - Kerbrech p. 173 |

|

Mabrouk - 1916

Vallerine - 1926 | Tant que Vallerine ne sera pas tout à fait confirmée dans le port de parade de l'encolure, exerce-la souvent ainsi ...( ...arrêter - élever la main - demander la légèreté, l'encolure haute - placer la tête au degré voulu de verticalité - descente de main - baisser la main - Début : reprendre la tête si elle bouge, légèreté. ) ... et tu arriveras sûrement à obtenir à volonté le renversement vers l'arrière, de la partie supérieure de l'encolure, la tête restant verticale. Seulement après avoir obtenu la vraie position avec la main fixe, il faudra laisser couler les rênes, baisser la main et avoir Vallerine légère et mâchant son mors sur une descente de main, non sur un point fixe. ( Important ) SE - Beudant p. 63 VA - Beudant p. 80 - 81 " Mais cela est école pour Princes. " P.F.E. VA - Beudant p. 37 |